编者按:华大学脉,源远流长。百廿华师,聚集了众多的学术大师、著名学者专家,涌现出大批教育家、理论家、文学家、史学家和科学家等等,他们为学校学科建设、学术研究、人才培养等做出巨大贡献,是学校的骄傲,后学的榜样。为弘扬教育家精神,展示华师深厚的学术底蕴,传承华师学脉,华大官微特开设“华大学人”专栏,刊发华师学者的学术观点、学术访谈、学术人生等,全面、生动、鲜活地展现华大学脉中具有代表性的学人群像,和读者一起感受他们的学识魅力、人格魅力、精神魅力。

今年是中国无产阶级革命家、中国共产党早期领导人、中国青年运动的领袖华中师范大学杰出校友恽代英同志诞辰130周年,在华中师范大学,有一位党史专家曾说“恽代英是华师的杰出校友,将恽代英的故事一直讲下去,讲好红色校史,传承红色基因,是我的职责和义务。”今天,“华大学人”专栏特刊发中共党史研究专家、马克思主义学院李良明教授的文章《我与恽代英研究》。

李良明,1947年生,湖北孝感人,华中师范大学马克思主义学院二级教授,博士生导师,曾兼任湖北省中共党史学会(中共党史人物研究会)副会长、中国中共党史人物学会理事、《中共党史人物传》丛书编委。近年来,主持国家社科基金重大招标项目、重点项目、一般项目各一项。先后在《人民日报》《光明日报》《中共党史研究》《中国青年》等报刊发表论文200余篇。研究成果《湖北新民主革命史》(1-4卷)《恽代英思想研究》《恽代英全集》(1-9卷)先后荣获第七届(2011)、第九届(2015)、第十届(2016)湖北省社会科学优秀成果一等奖、二等奖、一等奖。其中,《恽代英全集》(1-9卷)荣获教育部第八届社会科学优秀成果一等奖(2020)。

我与恽代英研究

李良明

我从1965年考入华中师范学院(华中师范大学前身)政治教育系,至今整整60年。这一甲子,我在科研方面,主要做了一件事,即研究恽代英。

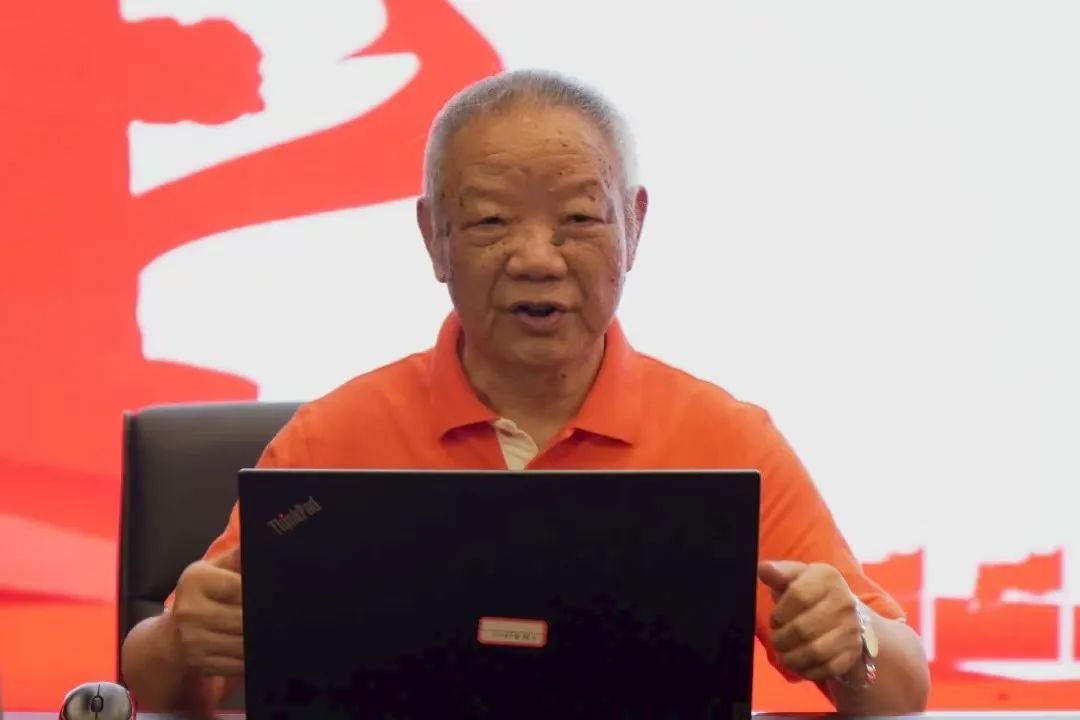

2017年华师故事展映会上,李良明教授讲述恽代英的《狱中诗》。

一

初涉恽代英研究

1978年,党的十一届三中全会召开后,迎来了科学的春天。1979年惠红网,为纪念五四运动六十周年,刚恢复的湖北省社科联给学校分发了《五四运动在武汉》研究课题,系主任古堡和党史教研室主任陶凯两位老师接受任务后,联合兄弟院校组成“五四运动在武汉”课题组,不仅请我参加而且指定我为执笔人,最终成果发表在1979年5月复刊的《江汉论坛》第1期上。在完成这个课题的过程中,我被恽代英的才智和高尚的人格魅力深深感动,也为我们学校有这样一位杰出的前辈校友而感到无比骄傲和自豪,因此,我决定将他作为自己的研究对象。

1981年3月,我和江岸七·二一工人大学的田子渝老师(后调往湖北大学)合写了《恽代英》(6万字),投到全国中共党史人物研究会,很快就收到中共党史人物传第二次学术研讨会的邀请函。这是我首次出席全国重要的学术会议。在这次研讨会上,中国社会科学院党组成员、研究生院院长温济泽同志的讲话对我影响极大。

他说,“昨天晚上,收到全国各地代表写的党史人物传稿190多篇,我仅看了《恽代英》,很感动,晚上没有休息好。恽代英牺牲不久,我也不幸在上海被国民党特务逮捕,也被关押在国民党中央军人监狱中,也就是关押恽代英同志的那个监狱。狱中党支部对我们进行革命气节教育,号召我们向恽代英同志学习,这篇传稿史料扎实,写得比较真实,虽然6万多字,我还是看完了,很受教育。”

我完全没有想到,温济泽院长会讲出这样一个动人情节,对我是一个极大的鼓舞。这次会后,我与田子渝、中共一大会址纪念馆馆长任武雄密切合作,相继完成了《恽代英》(载《中共党史人物传》第5卷,陕西人民出版社1982年)、《恽代英传记》(湖北人民出版社1984年)。

1985年,是恽代英诞辰90周年。学校党委拟召开纪念恽代英诞辰90周年学术研讨会。3月下旬,我陪老院长、时任学校顾问刘若曾一起到北京,向恽代英夫人沈葆英同志汇报会议筹备情况,得到了沈葆英同志的热情接待和坚决支持,她还亲自给全国政协主席邓颖超写信,作了汇报。邓颖超主席给沈葆英打电话,表示支持这次会议的召开,并将我校筹备召开恽代英学术研讨会的情况转告中办相关同志。

在邓颖超、陆定一、许德珩等同志和湖北省委的支持下,8月12日,纪念恽代英诞辰90周年学术研讨会在我校老图书馆开幕。大会由副校长邓宗琦主持,章开沅校长致开幕词。沈葆英代表邓颖超同志向与会的全体代表问好,并向学校领导和华师出版社表示感谢。随后,章开沅、王庆生、邓宗琦等校领导陪同沈葆英、钱运录前往利群书社,为利群书社开业剪彩并参观了利群书社。这次会议开得非常成功,在全国影响较大,会后由华中师范大学出版社出版了学术研讨会论文集。我在这次会议前后,也先后在权威党史期刊发表了《大革命时期恽代英同志对中国革命基本问题的认识》(《党史研究》1983年第9期,中国人民大学报刊复印资料中心《中国现代史》1983年第7期全文转载,1984年获湖北省优秀社会科学论文三等奖)、《恽代英是走着由无政府主义到马克思主义的道路吗?——与胡长录同志商榷》(《党史研究》1986年第1期)、《近年来恽代英研究评介》(《华中师范大学学报》1985年第5期,被《新华文摘》1986年第2期转载)。

此后,尽管我调到华中师范大学出版社工作,但仍然注意恽代英资料的收集、整理与研究。

1985年,在社会各界的支持下,利群书社在华中师范大学校内重新开业。

二

我与《恽代英全集》

2006年4月,学校召开纪念恽代英就义75周年座谈会,李良明教授(左三)与恽代英亲属在桂中路。

进入21世纪,随着学科建设的需要,我从华中师范大学出版社调回政法学院,从事中共党史专业博士点的建设,并从2003年开始招收博士研究生。我把中国共产党与中国现代化作为研究大方向,具体从事中共党史人物研究和湖北地方党史研究,2005年获国家社会科学基金一般项目《恽代英思想研究》。

我组织课题组成员,认真研究《恽代英文集》上下卷,查阅老旧报刊资料,访问恽代英的学生、朋友和同事郑南宣、胡治熙、刘仁静、包惠僧、罗章龙、张金保、胡毓秀等,理论结合实际,终于按期结项,结项等级为“优秀”,结项成果2011年12月由人民出版社出版,并于2015年荣获湖北省社会科学优秀成果二等奖。这是继2011年由我主编的《湖北新民主革命史》(四卷本、160万字)获得第七届湖北省社会科学优秀成果一等奖后的又一次可喜收获。这时我已经64岁,准备退休。

也正是这时,国家社科办正在征集国家社科基金重大招标课题选题。学校社科处和政法学院的领导反复给我做工作,希望我能申报。当时,国家社科基金重大招标课题较少,申报难度极大,我的信心是不足的。时任社科处处长的石挺同志却对我说,“李老师,我们很了解您,您有这个能力和条件,一定要报。”在他的鼓励下,我报了《中国共产党早期领导人遗著的收集、整理与研究》,写了3000余字,着重讲述了为什么要报这个课题,该选题的学术价值和应用价值是什么,如何研究这个课题。我设计的这个课题主要是收集恽代英、林育南等7位中共早期领导人的遗著、编辑他们的《全集》或《文集》。选题报到国家社科办后,被专家选中了,并登在《光明日报》上。那年暑假,我没有休息一天,用了近40天的时间,写了5万字的标书。标书送到国家社科办后,再次被选中。10月6日,国家社科办通知学校社科处,告知我写的论证书已经入围,准备去北京答辩。我当时想,“竞争到这个份上,拼了,一定要力争拿回来。”

10月10日,我和曾成贵研究员来到京西宾馆答辩会场。5位专家我仅认识中国人民大学的王顺生教授。由于准备充分,“进京赶考”比较顺利。

在答辩的最后阶段,一位专家对我说,“这个项目非常好,您64岁了,还在为党做好事,令人感动。政府应该支持这个项目,将钱投在这个项目上,值,这个课题是抢救性的,恐怕你们不做,以后年轻人就不愿意做了。”这让我很感动。专家组长最后说,“这个课题大,先抓重点,把《恽代英全集》先编出来,先结项,再接着做其他的。”

功夫不负有心人,10月25日,国家社科办发文,我申报的《中国共产党早期领导人遗著的收集、整理与研究》被批准立项。

12月8日,项目在学校举行开题报告会。按照专家组“突出有限目标,分批结项”的意见。从立项之日起至2013年底,集中力量收集、整理与研究恽代英、林育南的遗著,编辑《恽代英全集》和《林育南文集》。

编辑《恽代英全集》是我在纪念恽代英诞辰90周年学术研讨会期间对恽代英夫人沈葆英同志的承诺。沈葆英来校后,我陪章开沅校长到招待所中楼去看望她。沈葆英向章校长表达了希望编《恽代英全集》的心愿,我回答说,“我们尽力去完成这一任务。”

编辑《恽代英全集》,首先要把恽代英的别名、笔名考证清楚,否则,就会造成遗著遗漏或张冠李戴的情况。这是一项非常严肃的工作。因此,课题组特别注意这个问题。我们对恽代英的别名、笔名进行了深入的考证,增补了“戴英”,否定了“DY”。

其次,恽代英的遗著散见解放前出版的各种旧书报刊中,有的还流失到海外,因此,收集难度可想而知。课题组成员不畏困难,多次到国家图书馆、中央档案馆、中共一大会址纪念馆、黄埔军校纪念馆、北京大学图书馆、湖北省档案馆等地细心搜集,还到台湾省国民党党史馆、政治大学图书馆等地广泛收集。又通过日本、美国的朋友,帮助收集。如在《恽代英日记》中,多处提到“致胡适先生信”的记载,但一直没有见到具体内容。2014年1月,我们经朋友帮助,从胡适的档案中找到恽代英的四封信,弥足珍贵。

再次,即使是1984年出版的《恽代英文集》,囿于历史的原因,有的文章也存在收录不完整的现象。这就不能充分、准确反映恽代英思想的全貌。例如,收入1984年版的《恽代英文集》上卷的《怀疑论》,是一篇反映恽代英早期哲学思想的重要著作。该文连载于《光华学报》第一年第1至3期。《恽代英文集》上卷收录的该文,缺失了其中的第2期内容,我们校勘后,补充到了《全集》中,完整地体现了恽代英《怀疑论》的思想。

最后,对恽代英遗著进行科学整理(包括鉴别、分类、统计、校勘、考证、注释),也存在相当困难。例如,由于历史年代久远和当时印刷条件的限制,或者由于本身的笔误,遗著中有的地方必然会出现文字错误或脱落等情况,必须细心鉴别。从新文化运动到中共建党前后的遗著,有许多没有标点符号,必须进行断句,加标点等繁难工作,为了便于读者阅读,对遗著中涉及的一些人物事件,也要做必要的注释,这实际上也是遗著研究工作的重要组成部分。

尽管收集、整理与研究恽代英遗著存在着许多困难,但课题组全体成员以恽代英精神研究恽代英,迎难而上,尽力而为,终于使《恽代英全集》(1-9卷)、《林育南文集》列入“中国共产党先驱领袖文库”,于2014年由人民出版社出版。

同年9月29日,在中华人民共和国成立65周年前夕,包括《恽代英全集》(1-9卷)、《林育南文集》在内的《中国共产党先驱领袖文库》在人民大会堂上海厅召开出版座谈会,特邀我作为《文库》编者的唯一代表出席并发言。中央领导同志作出重要批示,高度评价《文库》的出版。

2014年11月25日,《恽代英全集》出版座谈会在北京举行。

2014年11月25日,《恽代英全集》首发出版座谈会在北京举行。与会的专家学者给予了高度评价。全国人大常委会委员、中央党史研究室原主任、中国共产党党史学会原会长、党史人物研究会原会长欧阳淞评价道,“《恽代英全集》的出版,在中共党史研究与文献出版方面具有重要意义,是党史资政育人的重要教材,它不仅填补了党的文献研究领域中的诸多空白,而且对于深入推进马克思主义中国化、时代化、大众化,培育和践行社会主义核心价值观,都具有十分重要的意义。”

2015年8月31日,全国哲学社会科学规划办公室发表《情况通报》,对2011年度和2013年度立项的271个重大项目进行中期检查和评估,《恽代英全集》(1-9卷)被列入代表性成果之一。2017年6月6日,《中国共产党早期领导人遗著的收集、整理与研究》经审核,免鉴定结项。继2016年12月15日,《恽代英全集》(1-9卷)荣获第十届湖北省社会科学优秀成果一等奖后,2020年12月10日,又荣获“教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)一等奖”。

三

再编《恽代英年谱长编》

2017年4月,我已年过古稀,办理退休手续,但学校社科处和马克思主义学院领导继续鼓励我申报2018年国家社科基金课题。我申报的重点课题《恽代英年谱长编》于6月25日又获准立项。

为什么退休以后还要申报课题?因为《恽代英全集》出版后,再编其《年谱长编》,既是研究恽代英生平与思想本身的需要,也是中共党史党建一级学科建设的需要。

我的思考是,《年谱长编》以恽代英生平史事、思想发展与精神风范为研究对象,全方位地详录其革命实践活动,采摭其著述中有关理想、信念、学说、事业、家庭、生活、道德、情操、作风等理论观点,尽量达到纤细无遗,全景式地展现恽代英伟大的一生及其光辉思想。它以《全集》和档案资料为依据,全面爬梳、细心考证,凡收入《全集》的各类文稿、《年谱长编》摘选其内容提要和重要理论观点,使未读《全集》者,读该《年谱长编》后,也能知谱主之主要思想理论观点;凡未收入《全集》而新发现的遗著、报告和通信以及当时相关媒体报道、个人日记中有关谱主生平活动的史事,则详记于谱中,从而使《恽代英全集》与《恽代英年谱长编》相互关照,使读者能够更好地全面了解恽代英的生平史事与思想,进而更好地理解中国共产党领导全国人民进行新民主主义革命波澜壮阔的光辉历程;更好地理解中国共产党人把马克思主义与中国革命实践相结合,创造性地开创中国化的马克思主义——中国特色的革命理论体系的正确性;更好地理解中国人民选择中国共产党和社会主义制度是历史发展的必然。

经过近一年的准备,正当我要动手编写时,新冠病毒肺炎突如其来,肆虐我长期生活的美丽可爱的城市武汉。一点思想准备也没有,我们一家人分隔四地,我和老伴成了“空巢老人”,只能靠手机联系互报平安。大年除夕,听到春晚上撒贝宁领唱《武汉伢》,我滚滚热泪,怎么也止不住。

亲历抗疫斗争,我深深地感受到中国共产党的伟大、国家的强盛、人民的团结,从内心深处认识到,中国共产党的确能、中国特色社会主义制度就是好,生活在社会主义的新中国真幸福。因此,在抗击疫情的过程中,我把完成好国家社科课题的任务作为一场特殊的抗疫斗争来打,自觉自愿宅在家里,坚持每天查阅资料,潜心研究。

在做本课题时,我特别查阅了中央档案馆和湖北、河南、陕西、四川、湖南、广东等省档案馆合编的各省革命历史文件汇集档案资料,还通过朋友从俄罗斯国家社会政治史档案馆查到了恽代英、刘仁静、邓中夏代表团中央给青年共产国际的报告和通信等重要文献。这些重要档案资料,都补充到《年谱长编》中了,极大地丰富了恽代英研究的内容。2023年,《恽代英年谱长编》顺利结项,结项等级为优秀。

2021年清明节前夕,李良明教授在喷泉广场为师生讲述《恽代英同志革命事迹展》。

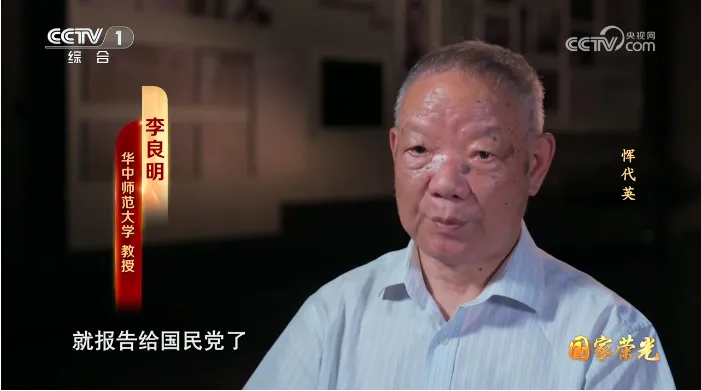

2024年7月14日,李良明教授接受中央电视台纪录片《国家荣光·恽代英》专访。

我从教50多年,主要研究恽代英,有以下几点感悟:

第一,一定要实事求是,扬长避短,结合自己感兴趣的,有发展空间的课题作为自己的研究方向。方向确定以后,就要持之以恒,坚持不懈地做下去。这就犹如打井一样,选择好了打井点,就要一直打下去,不断将这口井打深打大,只有这样,才能有泉水汩汩流淌出来,不断产生新成果。

第二,拿到课题后,一定要尽力认真去做好。拿到课题很重要,拿到以后,将课题做好更重要。毛主席早就指出,“世界上怕就怕‘认真’二字,共产党人就最讲认真。”要用高标准要求自己,不能只满足于“合格”,更不能敷衍了事,马马虎虎,否则,就丧失了诚信。

第三,要将自己的研究成果及时转化。在这方面,我做了一些尝试,效果比较明显。党的十八大以来,全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,我向湖北省处级以上干部讲了《中国共产党人的初心和使命——以恽代英为例》专题党课,效果很好,被湖北省委组织部评为干部教育好课程,被收入中央组织部党员教育中心委托编选的《全国党员教育培训示范基地课程汇编》中。

2022年4月2日,李良明教授做客“长江讲坛·理响荆楚”直播间,与马克思主义学院党委书记孙永祥、学生代表林立,恽代英菁英学校学员代表李瑞浩,恽代英班学员代表王家豪对话畅谈“中国青年永远的楷模——恽代英与中国共产党伟大建党精神”。

2022年清明节前夕,我主讲了由中共湖北省委讲师团指导、共青团湖北省委、湖北省图书馆和学校马克思主义学院联合主办的“长江讲坛·理响荆楚”系列精品课程第五讲《中国青年永远的楷模——恽代英与伟大建党精神》,全国共有26万大学生线上线下收听观看,讲稿被《中国青年》杂志2022年第9期和12期连载,并被收入《长江讲坛》2022年卷,由光明日报出版社2024年6月出版。

由此可见,红色文化是能受到广大干部和青年大学生喜欢的。

强烈推荐

▼信仰之光不灭,青春之火永燃!纪念恽代英同志诞辰130周年▼

▼8月12日!华师这场演出不容错过!▼

盛夏再出发!华师学子“燃”遍山河!

立秋至!桂子山上,热未歇,风已凉🍃

世界小,华师大!

华中师范大学融媒体中心

本文经李良明教授授权发布

编辑:窦慧杰

责任编辑:毛国樨

内容审读:秦恒 马俊

投稿邮箱:rmt@ccnu.edu.cn

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。